Taneda et Meiko débutent dans la vie. Jeune couple, ils découvrent les joies et les problèmes de la vie à deux et du monde du travail. Ils n’ont rien d’extraordinaire mais rêvent d’une vie loin du train-train quotidien… comme tous leurs amis.

Simple, beau…

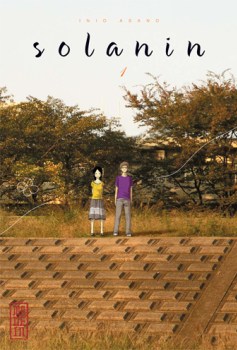

Je commence souvent mes chroniques en vous disant que le hasard fait parfois bien les choses. J’aime bien prendre un album, ne rien en connaître et puis découvrir son histoire et son auteur. Chacun sa façon de se balader dans les rayons d’une bibliothèque. On y rencontre parfois de belles choses. Alors, qu’est-ce qui m’a attiré chez Solanin ? Déjà le titre qui m’a rappelé l’un de mes films préférés de Takeshi Kitano (Sonatine). Oui, je sais, c’est un critère un peu spécial mais que voulez-vous, l’effet madeleine de Proust oblige ! Bon d’accord, les deux œuvres n’ont strictement rien à voir. J’avoue. Ensuite, la couverture que je trouve très belle par sa simplicité et son originalité. Un jeune couple au loin dessiné sur une photo avec en filigranes quelques traits blancs. En ouvrant, on constate un dessin classique pour du manga. Mais ce dernier dispose d’un trait un peu particulier, me rappelant le dessin de Hisae Iwaoka (La cité saturne, Yumenosoko). L’auteur joue aussi beaucoup sur la lumière. Bref, j’ai apprécié ce que j’ai vu. Et sur ce point, je reste convaincu des qualités de cet auteur.

…mais creux.

En revanche, côté histoire, soyons clair d’entrée (enfin de milieu de chronique plutôt), il me semble avoir vu tous les poncifs du manga certes gentil (si ce n’est gentillet) mais pénible sur la longueur. Mais pourquoi tant de haine ? Non ami mangaka, je ne te hais point… Ton traducteur peut-être car quand je lis des phrases du type « Si jamais tu doutes de ton idéal parce qu’il te paraît irréaliste… il vaut toujours mieux risquer d’avoir des regrets en essayant que regretter de ne pas avoir essayé ». Et encore, là je fais dans la sobriété car il y a des grands moments de réflexions transcendantales destinées à comprendre la théorie générale de l’univers de mon 9m² avec cuisine. C’est simple, on dirait du Pascal (Obispo). Désolé si je suis un peu méchant – oui parce que quand j’évoque Obispo, en général, ce n’est pas un compliment – mais, je m’étonne qu’en 2006, on puisse encore nous servir ce genre d’album dont les principaux codes narratifs reposent encore sur ceux des années 80. Certes le dessin est moderne, certes nous parlons de jeunes des années 2000 mais globalement, en grattant un peu, on retrouve les mêmes préoccupations que dans un Maison Ikkoku (Juliette je t’aime). C’était bien à l’époque, mais depuis le monde de la bande dessinée a un peu changé. La comédie romantique c’est bien, mais pourquoi ne pas réfléchir à une façon nouvelle et élégante de présenter la chose ? On n’évite rien ! Les doutes s’enfilant sur des pages et des pages, le lacrymal en mode gros plan, le groupe d’ami avec le vieil étudiant, la copine dynamique, le rebelle, le faux dur… Bref, toute la famille est là ! Sous d’autres traits, mais toujours bien présent. Et je ne parle même pas des rebondissements (et de cette fin de premier volume surtout !!!!!) dont on se demande presque comment il a osé le faire tellement c’est du vu, revu et rerevu ! Lourd dans le plus mauvais sens du terme.

A trop tortiller

Comment ne pas comparer à Kazuo Kamimura et à son Lorsque nous vivions ensemble. Une oeuvre des années 70 évoquant un couple de jeune vivant sans être marié et dont les codes traditionnalistes de la société japonaise les brûlent peu à peu. Certes, c’est une œuvre qui est destiné à un public plus âgé, qui est un drame. Mais sur tous les plans, les qualités narratives rendent à cette histoire japonaise une universalité marquante. C’est une oeuvre dans son sens le plus noble. Avec Solanin, œuvre pour vieuex ados, on a juste envie de secouer un peu les personnages tout en se disant qu’ils sont un peu la victime d’un créateur qui a voulu ratisser large pour toucher un maximum de public. On navigue entre les berges du manga pour ados à succès (un brin de rêve de musique comme dans Nana ou Beck), de la comédie sentimentale classique et de la chronique de société (façon Everyday de Kiriko Nananan) sans jamais de véritable maîtrise. Résultat : on touche ces bords avec un tel fracas qu’il est impossible au bout d’un moment de ne pas voir les ficelles. Simplement puéril.

Vous l’aurez compris, Solanin n’est pas une œuvre qui se retrouvera dans mon panier de père Noël. Une œuvre aux beaux atours mais qui supportent assez mal la comparaison avec les références dont elle semble s’inspirer. Beaucoup trop de clichés pour se sentir concerner par l’histoire de ce jeune couple. En tout cas, je ne perdrais pas mon temps à lire le tome 2… ou alors vous serez convaincant dans les commentaires !

2 volumes (séries terminées)

scénario et dessins : Inio Asano

Editions : Kana (Dargaud), 2006

Collection : Made In

Edition originale : Shogakukan, 2006Public : ados à partir de 14 ans

Pour les bibliothécaires : franchement inutile